有極少數幸運的藏家,他們藏有庚子年(1900年)京局製造的銀幣,正面有中國干支年份“庚子”及漢字“京局製造”字樣,中間珠圈內有光緒元寶之中文與滿文,背面是英文“PEKING”(意為“北京”),下麵以英文記述銀兩數目。干支庚子年即西曆1900年1月31到西曆1901年2月18日,期間正是義和團之亂(亦即庚子之亂)與八國聯軍侵華之時,中國,尤其是首都北京,正處在一片混亂迷惘之中。

銀幣幣值種類

這一系列幣值共有五種1。各銀幣幣值與美國幣值一樣,但以庫平之銀兩為主(1兩=10錢=100分=37.31公克)。已知的齒邊7錢2分(1元)及50錢(5角)有銀質及金質兩種。齒邊2角、1角、5分僅有銀質。此外,五種幣值都各有兩套光邊銀制試驗品,其中一套在其邊緣印有序列號。

這些硬幣非常罕見,也是現在錢幣界最大的疑問之一,包圍在重重迷霧之中,既具神秘感又令人迷惑不清,主要疑問包括:這些銀幣在哪里製造?在何時製造?由誰製造?目的又何在?數目有多少?誰造鋼模?大家對於這些問題看法各異。其中有兩項疑問已被長期生活在中國的耿愛德(Eduard Kann)(1880-1962),在他所著《中國銀幣目錄》2中解決。他在書的第99-100頁提到:

“作者多年來一直在尋求有關京局製造銀幣的真相,直到最後,他有足夠的理由相信自己已經揭開了真相,事實就是,1900年發生了義和團之亂,破壞與劫掠四起,北京尤是如此。有位銀元局工人搶救出四種鋼模,並將其帶到天津。他在天津將這些鋼模出售給了中國知名的古董藏家方若(方藥雨)先生。方先生曾於1912年在天津辦中文日報。

方先生後來經上海張絅伯介紹,認識了上海大藏家陳仁濤(自1947年起定居香港),並將中國珍稀古代青銅錢幣、唐宋明銀錠、4套庚子銀元及輔幣鋼模,以及8套京局製造銀幣出售給陳仁濤。但其中不含1角的鋼模;而售者自己仍持有其中2套銀幣。

在錢幣界裏,一般認為京局製造銀幣中只有1角和2角是真品,其他幣值的銀幣都是偽品或假幣。但事實上,確實有1元和5角的偽品存在,不過只要和真品進行比較,便可以很容易地分別。而實際情況則很有可能的是京師銀元局曾製造至少10套試驗品。當然,製造的1角及2角可能較為多一點。

而在1900年,北京確實有一家小型錢幣廠,這在1898年(浙江)杭州造幣廠公文中得到了證明,公文表示要將杭州廠設備移轉至北京。但因1900年1月的義和團之亂,京師銀元局也和其他無數的建築一樣遭到破壞。

筆者(耿氏)的一位錢幣界朋友對京局製造銀幣之事持不同意見。他認可京師銀元局鑄造了少量1角及2角銀幣,但因義和團之亂而未再繼續鑄造這一觀點。他也同意,原來的鋼模被搶救了出來,並賣給古董商,後又轉售給上海收藏家,該收藏家在1947年移居香港。但我朋友認為,有一部分1元、5角及5分硬幣是由私人使用原模具(在上海)鑄造的。他表示這些都不能算是真正意義上的臆造品,但卻是私人後鑄之品。”

至於這些錢幣是真品、是試鑄品、是後鑄幣、是臆造品或是完全的偽品,還有許多爭論。這篇文章是希望將關於這些“硬幣”的已知資訊集中起來,並試圖通過事實和邏輯推斷出它們可能從何而來。

京师银元局

如前文所提到的,關於這套銀幣的第一個疑問是其在何處鑄造。據說,銀幣是由北京銀元局鑄造。1900年時,確實已經有京師銀元局,這點毫無疑問。各方數據來源都可以證明其存在和歷史,具體如下:

直到光緒之前,中國貨幣一般都以銅錢為主。顯然,這些“銅錢”硬幣基本滿足了農業經濟的需要,但如果要積極參與國際社會,那麼僅有銅錢是不夠的。而光緒皇帝意識到和外國通商所能帶來的潛在利益,並且希望中國也能步入現代化,所以他在1887年批准了總督張之洞錢幣改革的奏摺,允許在廣東興建第一座近代造幣廠,製造銀幣。這所廣東造幣廠是由英國伯明翰公司3建造,1889年,造幣廠由愛德華·懷恩(Edward Wyon)負責開始運作。愛德華·懷恩是英國知名的懷恩家族成員,曾任職於伯明翰造幣廠4。

之後的十年間,中國有幾個省也紛紛興建造幣廠,但因為沒有中央政府造幣廠進行總體控制,各省相繼建廠造幣,出現銀幣氾濫。當時,慈禧太后正垂簾聽政,軟禁光緒皇帝。最終,慈禧認為必須要控制國家幣制,所以在1899年6月5日命令總理衙門,籌劃在北京建造造幣廠一事5。

人們通常認為,京師銀元局只可能是通過轉移杭州造幣廠的機械來建成的,而這種推測很有可能是正確的。1899年12月2日,《北京與天津英文日報》在報道稱,“配備有德國機器10的杭州造幣廠被下令拆除,並在北京重建”11。英國皇家造幣廠在1900年的報告書中稱,“杭州廠在1899年8月3日關閉而轉為兵工廠,這杭州廠的德國機器就被轉移到北京去”,美國造幣廠在1899至1900年的報告書裏第320頁中提到,“在1898-1899年已建立而成的杭州廠已停工,而其機器被轉移到北京去”,所以北京鑄幣廠極可能是由杭州之德國機器轉移到北京去。似乎在1899年年底前,北京便已有一座造幣廠,但設備並不完全,需要再加一些裝備,所以在1900年1月及3月6日,中國駐倫敦大使向伯明翰造幣廠訂購,要求在1900年3月6日前運送6具鍛車床、6臺軋機、1臺可以製造5種不同幣值的銀幣的硬幣壓印機,以及1具150馬力蒸汽發動機(原來的蒸汽機可能留在了杭州,供兵工廠使用)。伯明翰造幣廠的記錄顯示這批訂購的機器如期到達,但此時正是義和團之亂,這些及其是否有到北京尚有疑問,可能僅運送到天津而已。1900年6月6日可能還額外訂購了5具鍛車床,也同樣轉運至天津。

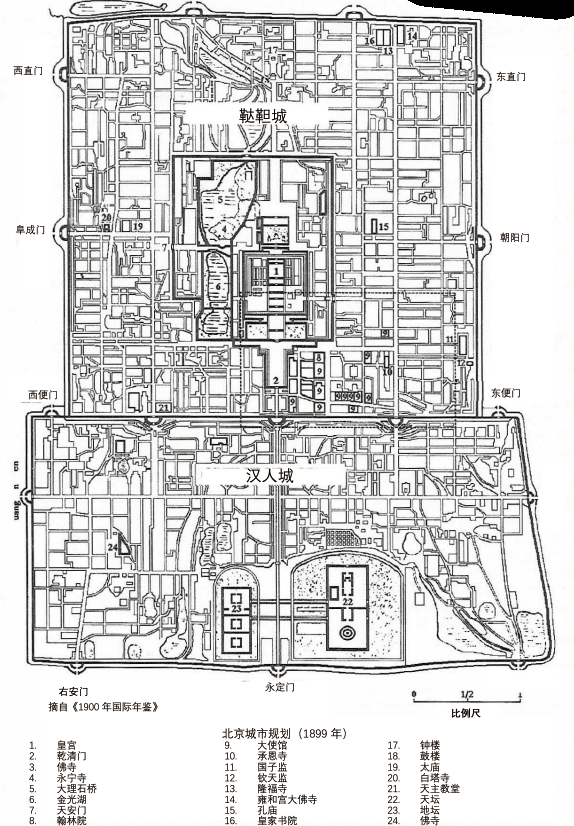

1900年,任何外國人、外國物品都處在巨大的危險之中,其中也包括工廠裏的外國設備。1900年初,義和團運動爆發,該民間組織起於陝西省,致力於扶清滅洋,很快就蔓延到東北部各省。在1900年5月發展至北京,6月9日,義和團在慈禧太后的默許下,開始共同破壞北京韃靼城內的外國大使館,以及韃靼城及漢人城內的各個教堂。當時的北京城地圖如圖3所示,韃靼城和漢人城連同皇城一起,構成了北京城圍城。

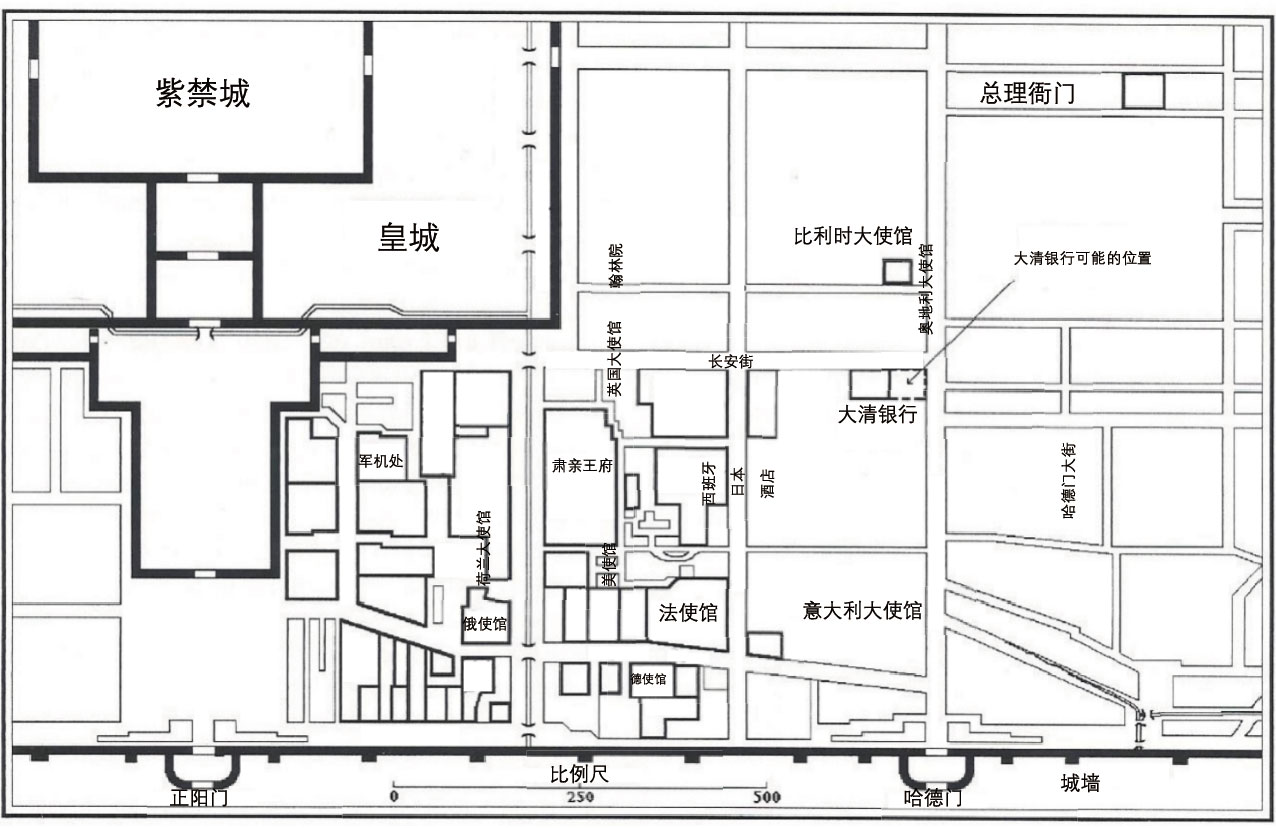

義和團對大使館的圍攻未能成功,但一直在持續,直到8月15日八國聯軍抵達12。而銀元局在圍攻的頭兩周裏免不了遭到了破壞,滿樂道(Robert Coltman)13報告稱,“6月13日,義和團攻擊新建的銀元局,大清銀行遭到來自大使館東角的來福槍射擊。”明恩溥(Arthur H. Smith)14報告稱,“6月13日整晚,北京四處都有建築在燃燒,火光沖天,之後兩三天,大家都知道了,除了有外國軍隊保衛的地方,北京所有屬於外國人或被外國人佔領的地方都遭到摧毀。”儘管銀元局可能在6月13日當日得到了保護,但這只是暫時的。9天後的6月22日,義和團再度攻擊新建的銀元局及大使館附近的外國建築物。

之後,明恩溥15在其記載中由此闡發道,“在這次有組織的大規模攻擊在京外國人的行動中,遭到破壞的財務數量難以準確查明。首先,在北京各處有很多個人住宅。其次,位於口欄巷(音)的皇家海關大院也與其他建築一起焚毀,給中國政府造成了巨大損失。電廠的情況和未完工的大清銀行和新建的京師銀元局同樣糟糕。”根據上述內容,以及其他的確鑿記載,我們可以知道,京師銀元局在1900年6月22日前後遭遇了和很多其他國營企業一樣的命運,有無數無價中國古代書籍和王朝記錄藏於其書庫內的翰林院也同樣遭此厄運。

總而言之,我們可以確定,京師銀元局在1899年年中至1899年末在北京開工,其中便有來自停辦的杭州造幣廠的設備(也有可能來自安慶造幣廠)。銀元局位於韃靼城,毗鄰大清銀行,可能位於崇文門大街及長安街西南角(東單公園最北邊)。曾兩次向伯明翰造幣廠訂購額外的機器,設備可能未能在1900年6月22日義和團摧毀京師銀元局之前抵達中國。

銀元局經營

京師銀元局存在的時間非常短暫,那麼它是否真的鑄造了任何用於流通的硬幣?這是一個非常現實的問題。儘管《北京天津英文日報》可能曾在1899年6月19日預報,“6月22日,在北京將有機器之銅錢與銀幣”。但除本文所涉及的硬幣外,目前尚未有任何一種已知的錢幣,可以根據其傳說或現存的記錄,明確確定其為京師銀元局所發行的。

戶部明顯已經採取前期行動,向新建銀元局派遣運營人員。對此,上海出版的中文錢幣期刊《泉幣》在1944年5月發行的第24期中刊載了一篇由王君複所寫的《湖北紫銅樣幣始末記》,其中有一項有趣的記載。內容如下(意譯16):

“湖北(武昌)造幣廠所鑄紫銅樣幣,五種為一套(一套由1元、5角、20分、10分及5分組成),貯以柟合。或以為鄂局開辦時所鑄(1893年至1894年)。餘曰,此光緒二十五年(1899年)177月,先提法公(王秉恩)奉召入京開辦京師銀元局所鑄,以呈慶邸軍機處王大臣,戶部六堂及那京卿(琴軒相國時尚為京卿),李通正,郭太常(三人欽派銀局提調)諸人者。共鑄四十套。

政(正)束裝待發,而先王母許太夫人病劇18,至九月藥養18。十月又奉懿旨,以此等局差與地方事務不同,令於穿孝百日後,迅速來京,以資熟手,欽此。

次年(1900年)(是年北京鑄有“京局製造”各幣),開凍後北行,甫至滬,拳亂已作,首批員司工匠及應用對象先行19。(樣幣及湖北官佈局之布皆預備土物)抵津,為聯軍兵艦擊沉。

兩宮既西狩。先公仍折回湖北20。故僅餘樣幣數套之留藏篋笥未攜赴京師者。

緣此樣幣之範,為鄂局所用滬匠黃某(此人歿於津沽)所鑄鐫,先公攜之至京,陳之各堂,以示無須賃用洋匠之意。用銀鑄,與通行者無別,且近賄賂,故以銅為之。麗以官布。皆先公在鄂所辦理之成績也。

前歲移局,摒擋什物,家中人以木合無用,付之炊爨(cuan)。年來則僅存樣幣之成套者,亦為人易去。今惟殘餘小品一二枚,以為紀念。因記始末如右。

至往來函電公牘,另黏成冊,以為家乘雲。後四十有四年癸末九月,華陽王文燾識於蘇城僦舍。”

儘管這篇記載中的部分內容略為言過其實,但我們有理由可以推斷,在光緒二十五年(1899年),戶部已經開始着辦京師銀元局,同時招募洋匠。文中提及到“以示無須賃用洋匠之意”,即銀元局同時也從最好的省級造幣廠之一的武昌造幣廠招募經驗豐富的造幣技術人員,但是實際上北京製幣廠卻是由外國人作為總監技術主管。1899年9月9日《北京天津英文日報》有報道過,“廣東造幣廠的主管愛德華·懷恩被推薦到北京造幣廠當主管”,由此可知,愛德華·懷恩在1899年年底到達北京,在北京的新式造幣廠中檢驗由杭州轉來的機器,知道尚欠幾樣之機器,把所要的機件文書送到在倫敦的中國大使館在1900年1月再跟伯明翰交涉,所以在1900年3月及6月,伯明翰才把各種欠缺之機件送到中國來,但當時已是義和團之亂,機件並未送達北京,僅到天津而已。而懷恩先生可能確實曾經擔任該職務,這從其訃告21中可見一斑。

懷恩先生頗受中國政府尊重,他曾擔任廣東造幣廠運營部門主管,得到廣泛認可,並獲旨嘉獎。懷恩雖身處廣東,但他代表梅斯·希頓先生(Messrs Heaton)前往北京,就建立京師銀元局一事進行協商。此時正值庚子之亂,懷恩先生曾與其夫人共同進入北京,其後不久,歐洲大使館便遭圍攻。圍攻期間,懷恩夫婦受困城中,最終,懷恩夫人在這亂時過世。雖然懷恩先生也曾被報道過去世的消息,並刊登於其家鄉(英國)報紙上,但懷恩先生卻是有幸毫髮無傷地脫險了。

而懷恩先生可能是在1899年末應戶部要求前往到達北京,而非代表伯明翰造幣廠前往北京。伯明翰造幣廠確實在1900年初開始就向京師銀元局提供設備一事與中國駐倫敦大使館進行協商,但是根據一份對懷恩先生與拉爾夫·希頓(Ralph Heaton)在那段時期的私人通訊的相關研究顯示,懷恩先生並未參與任何協商事宜,也並非代希頓先生承擔任何工作。而1900年在京工作的外國使節人員所寫日記中並沒有提到懷恩夫人之死,也沒有提到懷恩夫婦在那些在大使館中避難的外國人之中。因此,懷恩似乎確實見證了京師銀元局的開建,並在庚子之亂期間被中國人監禁,或受中國人庇護。

愛德華·懷恩能夠負責新建銀元局得益於兩件事。1900年3月及6月,銀元局向伯明翰造幣廠訂購的設備和懷恩在廣東造幣廠訂購的設備一致,而該造幣廠的設備也一直是來自伯明翰造幣廠。這表明,懷恩在1899年到達北京之後,首先便是調查了從杭州轉移來的設備,並且列出所需的額外設備。該清單寄至中國駐倫敦大使館,據此從伯明翰造幣廠採購所需設備。

更重要的是,儘管耿氏所知甚多,但1900年京師銀元局生產硬幣所用的鋼模實則是從倫敦的一家鋼模公司訂購的。22愛德華·懷恩當時沒有可用於供應的鋼模製造廠,於是他和在1888年建立廣東造幣廠時一樣23,從倫敦訂購鋼模。1888年5月19日,《倫敦畫報》曾報告過,廣東造幣廠是由愛德華·懷恩一手包辦興建而成,其鋼模是由伯明翰公司造的,但鋼模是由懷恩家族裏一位份子艾倫·懷恩雕刻出來的,這可以知道愛德華·懷恩和伯明翰的關係密切,所以愛德華·懷恩到北京時,他想要的機器及鋼模當然便由伯明翰公司訂購。在英國博物館24的文獻記載中,列出了308個由懷恩公司製造但在1933年2月為約翰·平切斯(John Pinches)在倫敦的公司所獲得的鋼模,這便包括有1900年庚子北京製造銀幣的鋼模,其中便包括一整套的龍紋衝床及鋼模,以及一套近乎完整的1900年北京製造庚子銀幣母模具。所以說北京製造庚子銀幣的鋼模是由艾倫·懷恩雕刻是沒有錯的,1933年2月,懷恩的遺產拍賣給約翰·平切斯(John Pinches)在倫敦的公司。他用自己保留的原來的鋼模再做了兩套光邊銀幣,這銀幣後來被英國斯賓克公司買去,後來在1980年再轉讓給臺北鴻禧美術博物館25。

綜上所述,我們可以知道,艾倫·懷恩的倫敦鋼模公司根據愛德華·懷恩的訂單,為北京庚子銀幣製造了一套母模具,而且用此生產了一套鋼模,並寄往北京26。而這些模具是否在京師銀元局使用,仍有待商榷。從1900年3月及6月的設備訂單性質可知,從杭州造幣廠轉移機器無法滿足京師銀元局任何重要的生產工作。但可以肯定的是,那些鋼模也多少生產了一定量的硬幣。就所有已知北京庚子銀幣的樣幣而言,它們都展現出非常相似的鋼模特點,這可以表明它們都是使用同一套鋼模生產的。

庚子北京製造銀幣——數量有多少

依照耿氏的說法(見第1頁):“京師銀元局至少鑄造了10套試鑄品,其中1角及2角可能多一點。”他繼續引用朋友施嘉幹所言,同意鑄有1角及2角試鑄品的說法,但他認為,“……1元、5角、5分是在上海由原模私鑄的。”在其與筆者的私人通訊中可知,另一位知名的香港錢幣學家(非華人)稱,“大家一致同意,鋼模的前任所有者必定製造了至少滿滿一鞋盒的後鑄幣。”

關於庚子京局銀幣的數量有兩種截然不同的觀點,而現有的證據似乎對耿氏更為有利。筆者追蹤了1950年至1980年間,所有可以找到的5種幣值的庚子京局銀幣,不論其發行與否。公開和私人知道的拍賣物中,撿取2角銀幣拍賣轉手的記錄如下27:

“伍德沃德(上海) <1951> 舒爾曼(Schulman) <1951> 基佛(Keefer)? 斯賓克? 鮑克 <1970> ?

絲柏1961佛羅里達照明公司 <1977> 英國收藏

王守謙夫人 <1962-7> 古德曼(Goodman) <1988> 蘇佩裏歐(superior) <1988> ?

王守謙夫人 <1962-7> 古德曼 日本 ?

王守謙夫人 <1962-7> 古德曼 卡納佩羅(Canapero) <1971> 斯賓克 <1972> 日本 斯賓克 奧康納(O’ Conner) ?

馮·哈雷(Von Halle)(香港) <1966> 格倫迪寧(Glendining) <1966> ?

耿氏 <1971> 品質銷售 <1971> 紐約收藏 ?

卡納佩羅 <1971> 彼得斯佛羅里達照明公司 <1972> 卡羅來納收藏

蘇佩裏歐 <1973> ?

金錢公司 <1976> 艾爾曼(Elman) <1976> 萊普奇克(Lepczyk) <1977> 德克薩斯收藏

斯賓克澳大利亞 <1978> 斯賓克英國 <1978> 劉先生(C.C.Liu) ?

張氏基金(臺北)”

這些2角銀幣經過30多次拍賣轉手,數量不超過12枚,但根據上述買賣的起始與結束時間,甚至可能只有7枚。而其他幣值的銀幣並未有如此之多的買賣,其記錄均表明,它們的現存數量更少一些。但有一點是毫無疑問的,在這段時期內,有些銀幣已埋沒於私人收藏之中,這些私人間的買賣無從得知,所以其他幣值的銀幣數目可能比買賣活動中所知的還多。

根據買賣記錄,以及其他一定數量的未經記錄的銀幣,其作者估計1900年北京造幣廠發行的各幣值銀元數量可能在10枚至15枚之間,但2角的數量可能在20至25枚之間。這一數字與耿氏及其中國朋友施嘉幹的結論一致,也與香港張秀青先生28私下告知筆者的說法一致,但卻與1988年蘇佩裏歐與古德曼先生之間的買賣描述並不相符29。

庚子京局製造銀幣鑄造的時間與地點何在?

京局製造銀幣相關出版物介紹了它們是在何時被第一次發現的,以及它們最後的鑄造時間可能是在什麼時候。筆者依據主要書本資料做出如下小結:

(1)最早涉及京局銀幣的參考資料是1935年2月8日寰球郵幣公司出版的《中國稀見幣參考書》,作者王守謙30,其中中國貨幣的定價彙編涉及京局製造銀幣相關內容如下:

|

第20頁 |

輔幣 |

#39 |

京局1角 |

每枚5元 |

|

— |

— |

#40 |

京局2角 |

每枚10元 |

|

第24頁 |

銅幣 |

#19 |

京局10文 |

每枚3元 |

(2)最早涉及庚子年京局製造銀幣偽品的是1937年11月10日鄧肯·雷伯恩(Duncan Raeburn)31向中國集幣協會發表的《臆造品錢幣》一文,該文刊登於1938年6月的《中國研究》。文中耿氏(耿氏234F)介紹的京局5角銀幣照片當為偽品。

(3)之後一本關於京局製造銀幣的參考資料是1937年科門奇尼(M. Comencini)32所著《近代世界錢幣(1870-1936)》(倫敦:麥森公司,1937)。書仲介紹並描述了京局2角及1角銀幣。科門尼奇表示,“在聯軍解救被圍困的外國大使館之後,缺少2角及1角銀幣的情況未能緩解,為此鑄造了這兩種銀幣。”但如上文所述,現存樣幣的數量並不支持這一說法,而銀元局也非在這一時期遭到破壞。

(4)不久,蔣仲川33在1939年上海寰球郵幣公司出版的《中國金銀鎳幣圖說》中的第140頁中對庚子京局製造銀幣做了如下描述:“京局製造銀幣系光緒二十六年(1900年)北京鑄造之銀幣,僅有2角及1角2種,鑄模精良,銀色亦好,甫經鑄成,適值拳匪變亂,未能繼續鑄造,故流傳極少,足亦名貴之品。”

(5)1947年上海出版的徐先生所著《中國錢幣目錄》第27頁第一次提到全部京局銀幣1套有5種。但書中未作相關評述。34

(6)1949年6月上海出版施嘉幹所著《中國近代鑄幣匯考》指出,“京局鑄造2角及1角時,正當義和團之亂,銀元局部分燒壞,被迫停工。但這銀輔幣並沒有流通使用,現存的1元、5角均是用現存的原鋼模在近代再鑄造的。”這是第一次明確提到京局銀幣的鋼模。

(7)京局製造銀幣發行的另一重要參考資料是原來1954年耿氏所著《中國錢幣目錄》,耿氏在書中第1頁至第2頁完整地介紹了該系列硬幣。並且提到他認為官方的京局全套有5種銀幣,另有1枚5角的偽品。

(8)1954年,彭信威(P'engHsin-wei)首版《中國貨幣史》第一次提到京局系列幣有金質鑄幣;在1965年的英文版中又說,“光緒二十六年(1900年),京局有試鑄2角及1角,是在天津鑄造,有從1元至5分五種不同幣值的銀幣鋼模,但僅試鑄了這兩種,這些鋼模後來轉手到私人手中,又私鑄了幾套銀幣及金幣”。京局金幣有1元及5角齒邊樣幣兩種,1973年6月,在美國蘇佩裏歐郵幣公司拍賣時作為578號和579號拍品出現過。

由以上文獻數據,我們可以得出幾點結論。其中最重要的一點是,我們可以知道2角及1角比其他三種早一點出現,這讓我們有理由相信,這兩種銀幣是在官方造幣廠鑄造的。並且,不管是否它們如人們一般認為的那樣,是在北京鑄造的,還是如彭信威所說的在天津鑄造,這都不會影響其合法性,因為兩家都是官方造幣廠。而筆者傾向於北京製造的說法,只不過是因為這種觀點和大量現有根據實品記述與參考數據的矛盾之處更少。

就發行時間而言,2角及1角出現在1935年書籍出版之前,12年之後,才出現全套京局銀幣相關的參考資料。除此之外,5角銀幣偽幣出現於1937年,此時尚未有關於鋼模或其他3種幣值更大銀幣的相關參考書籍出版,這表明5角銀幣偽幣乃是根據當時已知的2角銀幣而仿製。35最後,施嘉幹在其1949年出版書籍中提到銀幣鋼模,徐先生在其1947年出版的書籍中提到了全套京局銀幣,而1939年蔣仲川更新王守謙早期著作時卻未提及相關事宜,因此,我們可以推論,京局1元、5角、5分是1939年至1947年之間鑄造的。而這些提及京局全套銀幣的書本都是上海出版的,這點也不無巧合。

根據錢傑在1983年《中國錢幣》創刊號中所發表的一篇文章36,他認為在1900年北京造幣廠被焚之際,造幣廠工人搶出4種鋼模(無1角的鋼模)及幾枚1角、2角的試鑄幣,當時沒有1元、5角、5分的試鑄幣,以後工人將此套鋼模連同幾個試鑄幣帶到天津,賣給方藥雨,而方藥雨又經過張絅伯介紹,售給上海大收藏家陳仁濤。後來,鋼模借給了上海硬幣鋪店主王守謙,他在1940年前後用這些鋼模鑄造了一些京局銀幣。陳仁濤在1947年移居香港,後在1952年又將這些藏品賣給位於北京的中國歷史博物館。

上述記載得到一項有力的佐證。首先,這些年份與所引資料參考中的年份完全吻合。此外,涉及人物可以得到確認。根據邱文明37(Arthur Braddon Coole)所述,方藥雨,原名方若(這也可能時為什麼耿氏為何錯提方先生及於先生的原因),是著名的收藏家及作家,居天津。而還對方先生作了一段有趣的描述,可能與此事有關。邱文明38是方藥雨的密友(但不是親戚)及合作夥伴,他形容方藥雨是一名錢幣藏家和古玩商人,住在北京“前門北邊幾個街區的秋露胡同(音)16號”。此外,他還說到,“他是一個老派的中國學者,誓不讓外國人踏入他的家中……”這雖未得到證實,但似乎方藥雨確是有扭轉乾坤之力的人,因此他才能救下這些鋼模,並且收歸囊中。

邱文明還說到,1939年,在與其上海好友張絅伯的私人信件中得知張絅伯的親戚陳仁濤買下方藥雨的硬幣收藏。陳仁濤正是耿氏“自1947年移居香港”一句中所指的不具名人士。但根據對陳仁濤有所瞭解的沃德·史密斯先生(Ward Smith)(1939年畢業於耶魯大學)39與筆者的通信,陳仁濤“並不是真正的(錢幣)收藏家,而是一位投機生意人,涉及領域包括古董、房地產……。”這也難怪,他從方藥雨處買下的鋼模要請上海著名的幣商王守謙鑒定。而王守謙就根據原來的鋼模私鑄了幾套,通過這種方式私鑄的銀幣包括1元、5角、5分三種。

王守謙當時應當已經知道可以從何處得到用這些鋼模所鑄“硬幣”。因為儘管京局2角銀幣的內齒數和珠數相同,但有兩種不同的齒邊數,即114齒和126齒,這便足以佐證。顯然,如果這些鋼模確實是在失火後才救出的,那麼將鋼模從被焚毀的造幣廠中救出時並未將原來的箍圈一起帶出。值得一提的是,京局1元也有兩種不同的齒邊數,即144齒和152齒,這表明有另外在香港鑄造的銀幣。

1947年後,陳仁濤和王守謙移居香港,後者在此又開了店,並且重操硬幣銷售的生意。王守謙在19世紀50年代末過世,在他死後,其遺孀繼續經營,但規模可能有所縮小,僅在金家的古董店內有一個小攤位。不論如何,古德曼(第9頁注腳29)表示,60年代末,他曾在王守謙遺孀處購得三套京局銀幣。張秀青先生在1973年告訴筆者,陳仁濤家族不再提供京局銀幣,這表明王守謙遺孀所售銀幣實則屬於陳仁濤。

但是這些鋼模究竟有怎樣的遭遇?這點仍然存疑。古德曼告訴筆者,當他想從王守謙夫人處購買第四套京局銀幣時,她表示鋼模已經在後鑄過程中損壞。張先生在其與筆者的私人信件中表示,在1950年到1951年左右,陳仁濤告訴他,自己把全部的中國硬幣收藏及四種鋼模以80萬港元的價格賣給了中國政府。沃德·史密斯在給筆者的私人信件中明確表示,陳仁濤將其藏品賣給了中國政府的代理,就史密斯所知,當時售價為20萬美元(約80萬港元),但他並不知道模具是否也一同出售。

如注35所說,錢傑在其文章中表示,陳仁濤將其硬幣出售給中國歷史博物館,“……因此鋼模現藏於北京。”但錢傑未能在其1980至1981年間與中國歷史博物館的通訊中確認鋼模是否存於北京。然而,錢傑在1994年末的私人信件中稱,他造訪了該博物館,並且見到了錢幣藏品部的負責人。該負責人告訴他,鋼模是從陳仁濤處獲得,確實藏於館內。他還說,1角的鋼模現存於遼寧省瀋陽市博物館,北京博物館試圖將其買下收藏,但是未能如願。儘管錢傑確實未親眼見到模具,但他的消息無疑是正確的。40

這似乎可以印證本文的主要結論,也解釋了為何沒有1角後鑄幣。方藥雨從未獲得1角鋼模,這點顯而易見,但是1角鋼模確實存在,至於它是如何流轉到瀋陽市博物館的,這仍然未知。

總而言之,有大量證據支持這一版本的說法。即1935年前,有少量使用合法鋼模鑄造的京局1角及2角銀幣,這些銀幣可能是在京師銀元局鑄造的。天津的方藥雨可能是通過其北京的好友方雨樓最終獲得4件鋼模(缺少1角鋼模),這些鋼模在1939年賣給了上海的陳仁濤。第五件鋼模則和其他幾件分離,流轉至瀋陽市博物館,具體過程未知。上海錢幣商王守謙使用4件鋼模在上海鑄造了10套京局銀幣,其中1套被耿氏得到41,另外至少鑄有兩枚金幣樣幣。1948年,王守謙移居香港後,將其硬幣店鋪內剩餘的銀幣出售,1952年,陳仁濤將鋼模及其收藏的中國硬幣賣給了中國政府。

京局銀幣的發行情況

京局銀幣發行的合法性尚有諸多爭議。有人同意耿氏的觀點,即京師銀元局鑄造了10套銀幣,因此,認為這些全是合法的官方制幣。而另一些人認為,只有1角和2角是在京師銀元局製造,因此在造幣廠以外的地方鑄造的硬幣均為非官方的後鑄幣42。而還有一個中間派認為,現在1角銀幣既有官方制幣,又有非官方制幣,可以通過其鑄造特點進行區分。

為檢驗後一種觀點,筆者在1981年把2枚1元,2枚2元及1枚5角,1枚1角,1枚5分送到英國皇家制幣廠43檢驗,其冶金及鋼模特點如下表:

| 硬幣 | 幣值 | 重量(克) | 比重 | 金屬含量 | 直徑(毫米) | 邊齒數 | |||

| 實際 | 標準 | 實際 | 標準 | 實際 | 標準 | ||||

| 1 | 1元 (耿氏提供 | 23.08 | 26.86 | 10.39 | .935 Ar | .900 Ar | 38.7 | 39.5 | 144 |

| 2 | 1元 | 27.41 | 26.86 | 10.37 | .922 Ar | .922 Ar | 39 | 39.5 | 152 |

| 3 | 5角(耿氏提供 ) | 13.16 | 13.43 | 10.44 | .967 Ar | .967 Ar | 32.5 | 33.5 | 178 |

| 4 | 2角(耿氏提供 ) | 5.4 | 5.37 | 10.41 | .948 Ar | .948 Ar | 22.5 | 23.5 | 126 |

| 5 | 2角 | 5.78 | 5.37 | 10.02 | .693 Ar | .693 Ar | 22.9 | 23.5 | 114 |

| 6 | 1角 | 2.56 | 2.69 | 9.97 | .660 Ar | .660 Ar | 18.6 | 18.5 | 94 |

| 7 | 5分(耿氏提供 ) | 1.38 | 1.34 | 10.39 | .935 Ar | .935 Ar | 15.9 | 16 | 98 |

英國皇家制幣廠意見如下。綜合來看,這些銀幣可以分成2種,第一種是第5、第6號;其餘則歸為第二種。第一種銀幣比重較輕,表示其含銀量少。5號和6號這兩枚銀幣有兩樣關鍵特徵——珠狀緣飾和邊緣品相良好,表明其經過了恰當的鑄造程式。而第二種是第1、第2、第3、第4及第7號,經過光譜儀掃描發現其含銀較多,且5種硬幣成分一致,其銅金屬的峰值明顯高於鐵金屬及銀金屬的峰值。比較兩枚1元硬幣及兩枚2角硬幣的鑄造特點,1元硬幣之間的差異要小於2角硬幣之間的差異。其中,觀察到的差異顯示,兩對硬幣中的各枚均是在十分不同的情況下鑄造的,但沒有明顯跡象表明哪一枚鑄造時間更早。耿氏1元硬幣的鍛造水準比第二種中的其他硬幣更好,第二種硬幣多少有些重壓的痕跡。

這些技術發現儘管未解釋這些硬幣是何時何地鑄造的,但也明確支持了前面的結論。然而,如果想要估計其價值,就不得不考慮本研究中所涉及的少量樣本。研究中最引人注目的結果是第一種及第二種硬幣的成分有明顯不同。如果認為第6號1角銀幣不是後鑄幣(因為沒有鋼模留傳到外面),則114齒的第5號便也是官制幣,其他都是後鑄的。這和張秀青先生得出並在私人信件中告訴筆者的結論一致。而且1元有2種不同的的齒邊數目,這表示可能也同樣有兩種齒數版本的5角及5分存在。

總結

筆者由以上已知或推論的事實,在不違背已知事實的前提下,通過邏輯理性推論得出下列結論:

1899年,清政府下令京局創建銀元局,集中控制分散在全國各地的省級造幣廠。於是委託前廣東制幣廠總工程師愛德華·懷恩管理運營銀元局,並徵募武昌造幣廠技術人員,但這些人並未到達北京。杭州造幣廠的機械被移轉到北京,銀元局毗鄰長安街上的北京大清銀行(見圖),占地30英尺x80英尺,這些機器便安裝於此。銀元局鑄造新幣所使用的鋼模訂購自倫敦懷恩家族公司,並且從英國伯明翰公司訂購了一些額外的機器,這些機器確實運抵了中國,但因為義和團之亂,並沒有運至銀元局。尚未竣工的銀元局鑄造了一些2角及1角銀幣(或許是支付工資之用,或試鑄品)。最終,一些銀幣流傳到外面來,落入藏家手中,並且由此流轉入上海王守廉的硬幣商店。

1900年6月22日,京局造幣廠被義和團所燒,劫掠者搶出鋼模,最後,其中1角鋼模成為瀋陽市博物館的藏品,其他鋼模則出售給方雨樓44。但因方雨樓愛好的是古錢,因此將其售給收藏金銀幣及銅錢硬幣等中國硬幣的天津好友方藥雨45。1939年,方藥雨經張絅伯介紹,將全部古錢珍品46,包括金銀及這些鋼模再售給上海的陳仁濤,陳仁濤委託,也可能是允許給王守謙用這4套鋼模私鑄了幾套,其中包括有1元、5角、5分3種。而當地藏家拒絕收藏這些私鑄硬幣,在1948年陳仁濤及王守謙移居香港後,又後鑄有幾套,售給了外國錢幣商及藏家。此後又在香港另鑄了幾套,最終,陳仁濤在1952年將其擁有的全部錢幣賣給了中國歷史博物館。

這些都對我們就如何看待這些京局銀幣提出了疑問。這些銀幣都是使用合法鋼模鑄造,因此不能稱之為偽幣或贗品。1角及114齒邊的2角可能是在京師銀元局鑄造的,但是它們可能是未經政府授權作為流通貨幣之用,因此它們不能稱之為“官方制幣”。1元、5角及5分銀幣並非在京師造幣局鑄造,因此在上海及香港鑄造的銀幣不能稱之為“後鑄幣”(用原模在以後年代壓制的硬幣)。或許這些1元、5角及5分硬幣稱之為“非正式制幣”更為合適,而後鑄幣可以指非京師銀元局所制2角。1角及114齒邊的2角都是在京師銀元局鑄造,可認為是“官制幣”。而懷恩公司在將鋼模轉交至京師銀元局的時候,有可能也將1或2套用這套鋼模鑄造的5種幣值的銀幣一同轉交。如果確實如此,則這些硬幣可能無法憑肉眼將其與非正式制幣及後鑄幣區分開。最有可能將其區分的特點劃在,其統一含銀量為0.925(英國英鎊)。而筆者並未聽聞有該類鑄幣。

然而不論如何看待這些銀幣,所有這些硬幣都被認為是將用作國家鑄造銀幣的樣品,因此,其最好的形容應為“非官方樣品鑄幣”。這一術語現在也同樣適用於臺灣的光邊鑄幣,在倫敦鑄造這些硬幣的母模具可能和轉交至北京的母模具是同一件。

不論如何稱呼這些錢幣,它們都是珍稀的硬幣樣品,因為這種硬幣雖計畫投產,但最終並未投入生產。它們極具歷史意義,這主要歸因於兩點。其一,它們所在的時代裏,省級造幣廠運營中充斥著腐敗,這種腐敗是成立京局銀元的唯一原因。其二,它們所在的時代裏,中國捲入了一場戰爭,試圖擺脫令人憎恨的外國入侵,而這場戰爭正是京局銀幣從未流通的原因。因此,由於這些銀幣是所有的非官方樣幣,錢幣界認為其值得收藏,並且非常值得擁有。

曾澤祿按京局銀元局籌建的原因與事實,在中文史料也有提及到,例如光緒二十五年八月初九日,“戶部奏遵旨會議廣用銀圓以維圜法情形折”的檔案中有提到,“……現在京師市面,每銀一兩兌當十錢不足五百,未抵制錢一千之用,而物價仍一切騰貴,官民交困。……獨京師為首善之區,而錢荒之弊年甚一年,幾苦束手無可補救者,一則部款出納為書丁妍窟所在,深感變通成法,則侵蝕克扣之伎倆頓無所施,一則士大夫到生長北方,於南省龍圓便民之利與洋圓漏厄之害向所未睹,故於鑄圓之議阻之甚力,又前年粵廣所解銀圓三十萬,戶部有搭放無搭收,出入未能一律,故行之未著大勃也,今鑄圓一事已於四月二十七日遵奉諭旨,命軍機大臣會同戶部試辦,惟設廠購器為日尚長,而小民之困於錢者,實有迫不急待之勢……査京城製造銀圓,雖已奉旨試辦,然創建廠屬安進機器,尚需時日……”

致謝

在本文調查研究的20年間,有很多人和筆者通信分享了自己的大量專業知識——這些知識全都不可或缺!尤其要感謝理查德·賴特(Richard Wright),他對中國鑄幣的瞭解出類拔萃,長久以來都在為我提供支持。此外還有加利福尼亞州阿普托斯的唐·卡納帕羅(Don Canaparo);臺灣的劉寬鎔、徐讚昇和張秀青先生;暫居北卡羅來納州的翟建林;愛荷華市的帕特裏克·霍根(Patrick D. Hogan);伊利亞特州奧羅拉的奧·布萊恩(M.J. O'Brien);英格蘭倫敦的安德烈·德·克萊蒙特(André de Clermont);德克薩斯州休斯頓的賈斯汀·王(Justin C. Wang);及馬薩諸塞州謝爾頓維爾的懷特(R. B. White),他們的名字有的已經在注釋或注腳中提到,在此再次表示感謝。我尤其要感謝的是來自上海的錢傑先生,感謝他慷慨的與我分享他對這些硬幣的瞭解——這些都是花費了他大量精力才獲得的。最後,我想要謝謝我的兄弟——來自北卡羅來納州達勒姆的黑爾·史成尼,感謝他幫助我進行翻譯,並且代我花時間在紛繁的互聯網中搜集資訊。

1995年2月6日於

北卡羅來納高地

附件:

庚子年京局製造銀幣相關報紙記載

敕令

近日,我們收到總理衙門章京劉慶汾的奏摺,支持在北京鑄造銅錢,並且認為應當採購機器,製造銀元及輔幣,以替代當前在首都使用的銅制及銀制貨幣。該奏摺呈交總理衙門上奏,總理衙門現在稱,在對北京商業貿易中心進行全面詢問和仔細調查後,衙門官員得出結論,認為在首都建造配備有外國設備的大型造幣廠有益於各個階級,而且現在的舊造幣廠裏,不誠實和欺詐行為頻現,運行這樣一座造幣廠,可以防止這些行為。茲此,現令慶親王,清朝首任內閣總理大臣奕劻與軍機處和戶部官員討論在北京建造外國模式造幣廠所需的規程,以替代充斥著不誠實及欺詐行為的舊造幣廠。

北京日志

6月21日。今晨再次開火,情況異乎激烈,在我試圖探明我們是否正處於巨大的危險之中的時候,卻注意到有幾個甘肅兵,在西邊鄰居的屋頂上向奧地利大使館開火……下午1點30分許,甘肅兵佔領了奧地利大使館,5時許,他們開始往周圍的建築放火。火情就在我家南面,僅150碼左右的距離,隔了一條長安街而已。夜幕降臨,奧地利大使館東面的中國通商銀行及銀元局失火,火勢四處蔓延,火光照亮天空,持續了整整一夜。當夜,無人敢入眠。

該目擊敘述記載於一位不具名的中國六部高官寫給家人的信中。

1900年1月17日,《華北捷報》第99頁,援引1899年6月5日《京報》文章

1900年8月1日,《華北捷報》第252頁

注釋:

1 此外還有第6種幣值,即10文,已知有銅幣及黃銅幣兩種材質。然而,人們一般認為這種幣值的僅為臆造品。該幣直徑28毫米,重6.5克。1935年《中國研究》第23卷第6期中首次提到這種硬幣,列於伍德華(A.M. Tracey Woodward)題為《中國機制銅元》的系列文章中。伍德華說到,“這一小巧的硬幣似乎是為在北京流通而製造的,但在鑄造了幾枚試鑄幣後,被認為並不合適流通而遭到放棄……”10文銅幣數量極為稀少,而這又是所有資料中最早涉及北京發行錢幣的參考資料,因此伍德華的描述似乎頗為可信。有人基於邏輯推論對其真實性表示懷疑,但沒有任何已知的證據可以證實兩種結論中的任何一種。

2 原在1954出版於香港,後由紐約河濱造幣廠於1966年再次印刷。

3 詹姆斯·史成尼:《伯明翰造幣廠錢幣史》(伯明翰,伯明翰造幣廠,1981年),第78頁。也可參見賴特於1976年出版的《錢幣編年史》第16卷,《中國省造銀質龍紋硬幣》。

4 同上,附錄二。

5 其後不久,1900年1月17日《北華捷報》進行了報導,總理衙門在1899年6月時已經決定,“……在首都建造配備有外國設備的大型造幣廠有益於各個階級,而且現在的舊造幣廠不誠實和欺詐行為頻現,運行這樣一座造幣廠,可以防止這些行為。”6月5日,敕令總理衙門仔細考慮,“……在北京建造外國模式的造幣廠應該遵循什麼樣的規程來取代舊造幣廠……”“舊造幣廠”一詞明顯是指相對較新的省級造幣廠。

6 據作者所知,沒有任何記錄可以證實安慶造幣廠機械設備最終運往何地,因此京師銀元局究竟是如何建立的便只能推測其可能性。然而,1900年英國皇家造幣廠報告中的一項聲明稱,“這座造幣廠已經關閉,機器將被送往武昌造幣廠”,這一說法表明情況並非如此,並有造幣廠地理位置和建廠需求為證。

7 耿愛德:《中國造幣史》,《中國研究》,第39卷,1939年。

8 奕劻是慈禧太后把持朝政時的內閣大臣。

9 事實上,已知的造幣廠設備詳情僅見1900年3月的設備訂單,訂單中含有6臺軋機,“計畫安裝在長80英尺,寬30英尺,高14英尺的工廠中。”其中指出完整的設備規格和希頓家族在1887年建造的廣東造幣廠(627英尺×424英尺)一樣,這些設備占京師銀元局近乎三分之二的位置。

10 1899年12月2日,《北京與天津英文日報》報導稱,“戶部已購買德國造幣設備,並於幾天前運抵北京。”儘管時間上尚存疑問,但可以推測,這裏的設備指的是注腳11中的杭州造幣廠設備。1900年英國皇家造幣廠報告第41頁稱,“杭州造幣廠在1899年8月3日停辦,轉作兵工廠。造幣廠中的德國設備運送至北京。”美國造幣廠1899年至1899年報告的第320頁指出,“這一年(1898-1899年),製造銀元及輔幣的造幣廠(無疑是杭州造幣廠)竣工,正式投產,但之後接到命令,要求即刻停工,將機器轉移至北京。1898年秋抵達造幣廠的外國專家也轉移至南京。”

11 1892年至1901年《皇家海關十年報告》第8卷第9頁稱,“1899年10月,杭州造幣廠拆除,機器運送至北京;國外負責人也共同調派北京,提供服務。”

12 1900年,由英、美、日、德、俄、意、法、奧組成的八國聯軍鎮壓義和團,這種國際聯合頗為少見。

13 滿樂道:《北京被圍記》(費城:戴維斯公司,1901年),第210頁。

14 明恩溥:《動盪中的中國》(紐約:弗萊明瑞威爾公司,1901頁),第1卷,第237頁。

15 同上,第238頁。

16 感謝廖博士(T.W. Liao)進行翻譯,可能因為他不熟悉這一時期的歷史。該內容翻譯有一些錯誤。

17 在和中國歷史博物館的一位負責人的私人通信中可以確認,這5枚硬幣正是耿氏在其銅幣系列文章中所提及的編號為40x至44x的那些硬幣。其背面和1元銀幣相似,在希頓風格的龍紋邊上是英文“HU-PEH PROVINCE 7 MACE AND 2 CANDAREENS”字樣。其正面圖案也都相同,珠圈內的漢字直讀“光緒元寶”,周圍印有中文及滿文“湖北省造”字樣。其中一套樣幣是由耿氏在1971年6月18日出售(舒爾曼鑄幣公司及品質銷售公司),編號為44-48。該試鑄幣可能是在1899年鑄造的,但其鋼模似乎是1896年為常規發行的硬幣所制。這點可以在同期發行的《泉幣》雜誌中由王君複所寫的另一篇文章中得到印證。他稱湖北銅幣樣幣的木盒上有10個漢字作為標記,該標記意為“5枚湖北造幣廠制銀幣”。他提到自己擁有一套試鑄幣,並補充道,“那些日子裏(1944年),想要找到有相同設計的銀幣是件很容易的事,但銅質試鑄幣極少。”

18 根據古代習俗,父母過世必須守孝三年。

19 從武昌到北京要沿長江行至上海,然後經黃海、直隸灣和培江至天津港,最後經鐵路至北京,全程約1400英里,而這段行程必須等到春季黃河水位高漲時才能啟程。

20 事實上,他們航行至北京以逃離聯軍追捕。1900年8月15日,聯軍抵京,皇室離開北京。

21 《伯明翰每日邮报》,1906年8月24日。

22 怀恩兄弟是托马斯•怀恩(Thomas Wyon)19世纪初在伦敦成立的私人钢模公司的合伙人。托马斯于1830年过世,在他死后,本杰明•怀恩(Benjamin Wyon)继承了公司,之后再由本杰明的两个儿子,即怀恩兄弟继承。1872年,艾伦•怀恩加入公司,而北京造币厂所用钢模正是由艾伦制造,这点毫无疑问。

23 1888年5月19日,《伦敦画报》报道称,广东造币厂首批货币所用钢模是应伯明翰造币厂的订单要求,在爱德华•怀恩(Edward Wyon)的监督下由艾伦•怀恩雕刻。

24 感谢菲利普•阿特伍德(Pilip Attwood)提供怀恩钢模登记册中涉及中国钢模页面的复印件。

25 包括在1889年前后广东造币厂制造发行年份未明的第一批广东银元(7钱3分等币值)的母模具、钢模和冲床。

26 他保留了母模具,并用此制造了另一套钢模,用该钢模铸造了至少两套光边银质样币作为公司的参考藏品。这两套银币现在台北张氏基金的张秀青先生处收藏,曾于上世纪80年代被怀恩地产卖给斯宾克森公司,由此进入张先生的藏品之列。两套硬币均无齿边,其中一套有950-953系列号的戳记,以此确认它们是怀恩公司自己的硬币及纪念章藏品。边缘有标记的套币在张氏基金1990年出版的《晚清珍稀金银币》及董文超1992年出版的《近代中国金银币及纪念章概览》中有所介绍。根据劳伦斯•布朗(Laurence A. Brown)于1989年在英国艺术奖章协会发表的题为《怀恩家族的私人纪念章》的讲话,可以推断,这些标记是出于上述目的。

27 该表未向作者明示或暗示任何保密信息,仅显示公共记录中的材料或已获得发布的材料。请注意,经销商、公开拍卖和公共的固定价格清单均为斜体。所示日期为寄售或出售日期。

28 当时,张秀青先生是中国知名的钱币藏家,在其与笔者通信中,就京局制造银币阐述了他自己的观点,其观点和耿氏向“笔者的一位中国钱币藏家朋友”透露的观点完全一致。张先生阐述了这样一件事实,只有1角和2角银币是在京师银元局所铸,这些是其中的官制币,他“估计有约10对银币在藏家手中。”他补充道,非官制币是使用陈仁涛的4件钢模铸造(见脚注30),因此现存的2角银币比1角银币多了一些。

29 拍卖目录中的描述如下:

“1962至1967年间,古德曼先生前往香港约有15次。在香港时,他从王守谦夫人处购买了诸多硬币,包括三套难以觅得的京局银币。王守谦夫人在金先生位于香港旧亚历山大大厦(现已拆除)所有的大型古董商店底楼有两张硬币展示桌的位子。

王守谦夫人60多岁,性情温和,备受尊重,竟只是一位钱币藏家的夫人(此处有误),这让古德曼先生颇为惊讶……耿氏提到,钱币藏家王守谦先生买下京局银币钢模及8套京局银币!金先生是王守谦夫人的朋友(已过世),也是她丈夫的藏友。金先生的两个儿子在其过世后接管了他的古董店,他们信守金先生的承诺,让王守谦遗孀免费使用铺位,直至其过世。

王守谦的夫人向古德曼先生承认,他们夫妇共拥有全部8套京局银币,缺少了几枚小币值银币,因钢模损毁,无法再进行铸造。这似乎是在这家民间小店试图使用这些钢模铸造时损坏了。大约20年前,古德曼在日本出售了其中两套迷人的京局银币,并保留了一套自己收藏(即该次拍卖中的这套)。”

30 在共產黨執政前,王守謙在上海經營硬幣商店。他和古董商金先生以及投機富豪陳仁濤一起在1947年移居香港。在香港時,他在金先生新開的古董商店中做錢幣買賣。王守謙和金先生都於50年代過世。此後,金家繼續經營古董生意,並讓王守謙夫人繼續在他們商店的底樓做錢幣買賣,至少持續到60年代才結束。

31 邱文明(Arthur Braddon Coole)在《遠東錢幣書目》(北京:中國加州大學,1940年)第245頁中說到,雷伯恩(Raeburn)在上海受雇於英國怡和公司(Jardine, Matheson & Co.)。

32 據邱文明所說(同上,第230頁),科門奇尼是一位錢幣藏家,在1905至1934年供職於上海國際事件處理員警部門,退休後回到英格蘭。

33 蔣仲川和王守謙乃郎舅。這本書的鉛版中也有一些曾用於王守謙早先出版的書籍,這些鉛版最終交給了耿愛德,他曾仔細考慮是否要在1954年的書中使用這些鉛版,但最終決定使用照片替代白描畫。

34 該書經常更新,在1947年版中,徐先生列出了5種幣值的銀幣,其製造不具備合法性或來源資質。最後一版(1991年)的配圖與第一版(1947年)的配圖相同,但文本將所有的配圖都標注為“後鑄幣”。無配圖的1角和2角條目都標注為“官制幣”。

35 和5角偽幣一樣,也有1元偽幣存在,1元偽幣用阿拉伯花紋裝飾,該花紋與2角硬幣上的阿拉伯花紋一致,而不是採用5角和1元真幣上的阿拉伯花紋,這必然會被視為是非常重要的反常現象。

36 詳見1983年錢傑在第一期《中國錢幣史》中題為《京局製造七錢二銀幣是後鑄幣》的文章。

37 邱文明,《自傳》,第110頁。

38 邱文明(Arthur Braddon Coole),《中國當代金銀幣圖錄》(丹佛:邱文明,1967年),第23頁。

39 該資訊載於作者1972-1973年間的私人信件。史密斯先生(和布萊恩·馬特拉弗斯(Brian Matravers))是《中國紙幣》的作者,1939年畢業於耶魯大學,從哥倫比亞大學獲得文學碩士學位,之後就讀於哈佛大學,專攻中文。他花了約20年的時間,在遠東地區從事新聞/記者工作,他在那裏和大多數參與了京局銀幣流轉過程的人成為了朋友,包括耿愛德、金先生及王守謙。

40 錢傑也在他最近寫給筆者的信件中說到,60年代的時候,他親自和王守謙的兄弟進行交流,得知其曾幫助王守謙用陳仁濤的京局銀幣鋼模鑄造“後鑄幣”。最後的這一點資訊似乎在筆者驗證本研究主要觀點的過程中起到了點睛之筆的作用。

41 張秀青先生在其與筆者的私人信件中稱,耿氏在1946年買下了自己的那一套銀幣。如果確實如此,當時王守謙和陳仁濤(及後鑄幣)應該還在上海。張先生還稱,陳仁濤實在1948年移居香港的。

42 “在這兒(香港),沒有中國藏家收藏1元、5角及5分幣,因為它們知道這些都是用真的鋼模鑄造的非官方制幣”,張秀青先生如是向筆者表達了他的觀點。

43 感謝格雷厄姆·戴爾(Graham P. Dyer)、造幣廠圖書管理員和負責人以及其雇員,感謝他們花了大量的時間和精力進行檢驗。

44 這是耿氏關於京局銀元記載中的方藥雨。

45 這是耿氏記載中的於先生。方藥雨本名方若,“若”字在奧地利語中的發音類似“於”字。

46 見邱文明所編數目第59頁。