為與西方國家貨幣制度接軌,中國于1856年發行了上海銀餅,至今(1956年)已是百年歲月。上海銀餅是一個非常有趣的錢幣系列,而且可能是為人所知最少的系列。因而,值上海銀餅誕辰百年之際,特將新近發現的文獻資料整合發表,以此志之。其實早在約95年前就有人發表過相關文獻資料,只是從未引起對1856年上海壹兩和五錢頗感興趣的幾位錢幣學家的注意。筆者經過過去十年的收集,在文末以備註的形式對上海銀餅做了補充。

1856年上海銀餅系列首次公佈于世,源於偉烈亞力(Alexander Wylie)於1857年11月17日發表在上海文理學會(Shanghai Literary and Scientific Society,后改為皇家亞洲文會北華分會(North China Branch of the Royal Asiatic Society))上的一篇文章,并載於1858年6月分會會刊第一卷中出版。偉烈亞力當時住在上海,積極收藏錢幣,不過據他所知上海銀餅僅壹兩面值,且只有一個版式。偉烈亞力關於上海壹兩的資訊後又被駱哈特(J.H.S. Lockhart)在其1895年為吉羅福(G.B. Glover,曾任職上海海關稅務司)收藏編纂的目錄和描述中引用,樣幣編號為1237,并配圖。不過,目前這枚樣幣已不在吉羅福收藏中。吉羅福收藏的大部分藏品現存放在華盛頓特區的史密森尼學會(Smithsonian Institution)。

伍德華(A.M. Tracey Woodward)曾撰文《上海銀幣:遠東之都不為人知的歷史》(The Coins of Shanghai, an Unwritten Chapter in the History of the 'Capital of the Far East'),最初載於1937年8月刊的《中國雜誌》(The China Journal),隨後重印為“西人泉幣會”(Numismatic Society of China)的集刊第3輯,文中伍德華譴責當代出版刊物對早期發行的錢幣關注不多。不過伍德華好像忽略了有位敏銳觀察家一直密切注視著19世紀50年代晚期上海的情景,那就是倫敦傳道會(London Missionary Society)的雒魏林博士(William Lockhart)。雒魏林博士的著作《在華行醫傳教二十年》(The Medical Missionary of China: A Narrative of Twenty Years’ Experience,倫敦,1861年)真實描述了上海銀餅的鑄造過程。只不過之前好像無人注意,故在此整段引用:

“上海鑄造銀圓是有特殊目的的。當時,西班牙鷹洋銀圓漸少,為保證貿易如常進行,當地政府(上海道)決定鑄造銀圓,重一兩,約1又1/3盎司白銀,為純銀,或稱高純度銀,因硬度過軟而不宜長久使用。上海銀餅發行初期,人們還能接受,不過由於鑄造麻煩和成本過高,一旦大量鑄造就難以承受,因此上海銀餅也難逃被融化的命運,后被鑄造成銀錠,隨後上海銀餅就停鑄了。

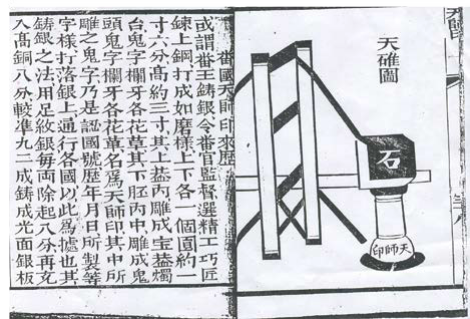

為鑄造上海壹兩,首先要將銀在鐵板上碾壓成平模即銀坯片。鐵板開合與普通的子彈模類似,每套鐵板有三個模具製做這些銀坯片。銀坯片稱重(過重或過輕都會立即回爐)後,再經捶打平整、銼平等工序拋光,最終表面光滑,大小統一。然後用壓印機在銀片上壓印漢字,紀重量、商號、銀匠、錢號或化驗所、當地長官姓名、鑄造年份、帝王年號。

壓印模具分為正面模及背面模兩部分,比銀坯片略大,在兩塊方形鋼上剪切而成。背面鋼模呈方形,四角有豁口,這樣可將正面模塞入並固定之。壓印機有一塊大花崗石作為壓印工具,其上是約十英呎(約三米)長的垂直滑道,滑道頂端有一塊已上好油的木塊,距其不遠處有個強大絞盤。花崗石約重200磅,其頂部成斜角並有個鑽孔。一條系在絞盤上、穿過滑道的繩索牢牢地綁在花崗石頂部的鑽孔處,當花崗石被吊起到相應位置時,滑道中的釘栓將花崗石固定住。

石下面的石頭上放著厚厚一疊折紙,上面放著方形幣模(背面模),幣模內放入一塊銀坯片。之後固定正面模,再在其頂部或週邊覆蓋另一疊厚紙。一切準備妥當後,拔出釘栓讓花崗石滑落,巨大的沖擊力壓在模具上從而很有效地壓印出銀幣圖案來。之後,花崗石被吊起,等待另一銀坯片放入,壓印銀幣之工作就如此繼續進行。這些銀幣的邊齒是用一種非常簡單方式作成的交叉型花紋。這種圖案先雕刻在一個長八英寸(約20釐米)的窄鋼條上,底部固定在同是八英寸長的角鐵槽上,以便銀幣能順著溝槽滾動。銀匠用拇指和手指捏住壓印完成的銀幣,在其沿著溝槽滾動時,使用一個很輕的木槌敲打銀幣邊緣。通過這種方式,就將鋼條上的花紋印到銀幣的邊齒上,鑄造銀幣就完成了,再被送去化驗所檢驗和分批。”

毫無疑問,雒魏林其實親眼目睹了咸豐(1856年2月6日至1857年1月25日)六年上海銀餅的鑄造過程。在1867年上海美國長老教會(American Presbyterian Mission Press of Shanghai)出版的《在華傳教士回憶錄》(Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese)中記述:“1857年12月初,雒魏林離開上海返回故鄉,於1858年1月29日抵達英格蘭。”不過遺憾的是,即使細心如雒魏林也沒有精確記錄鑄造上海壹兩的確切位址。鑄造銀餅的商號是在上海租界內還是上海老城廂內,一點非常重要。伍德華認為,商號位於老城廂內。這個觀點值得商榷,因1853年9月4日,太平天國起義軍佔領了老城廂,直到1855年2月17日統治才結束。中國海關位於租界內,於1853年9月7日被洗劫一空,最後在大火中化為灰燼。隨後海關暫移至一艘停泊在租界對面的帆船上辦公,直到1854年2月9日移至蘇州河附近的公共租界內。因而,當時奉中國當局之命鑄造銀餅的爐房不太可能在清軍收復老城廂後不久就搬到了老城廂內,而且當時太平天國起義軍仍佔據著老城廂以外的區域。太平天國起義軍佔領老城廂時,繳獲了約50萬銀兩,清廷國庫不太可能再返回老城廂,此時的老城廂也不再太平,歐洲列強駐紮的軍艦和部隊已無法保證安全。

感興趣的讀者可能不是都讀過上文提到的伍德華原文,因而在此引用主旨部分,只在拼寫上略作修改。參考他原文的讀者會發現:此處漢字的羅馬拼法與他原文中不盡相同。伍德華的漢字(主要來自銀幣雙面)羅馬拼法似乎是上海方言而不是普通話,這可能與他當時雇傭的抄寫員不精通普通話有關。本文中的所有漢字已根據韋式拼音(Wade system)中翟理斯拼法做了修改。

“發行當地銀幣是接近在1856年底。然而可惜的是,偉烈亞力在1857年年中發表相關文章,卻對上海銀餅的關注不多。請恕我在80年後引用他的文章,因他是唯一可靠提供鑄幣資訊的外國權威人士。不過,他只是將幣稱為“類型A”,雒魏林在描述吉羅福收藏時也是如此,意大利外交官羅斯(Giuseppe Ros)1921年12月3日在漢口演講時也使用了同一說法。參與發行1919年10月刊《字林西報》(North-China Daily News)的每位作者雖有爭議,但卻都是參考了同一枚銀幣。偉烈亞力對上海銀餅的描述僅有如下內容:幣重一兩,上海鑄造,道台督辦,時間約是1856年底。採用不銹鋼鋼模,鑄造精良,但卻鮮見於市,當時還有大量賤金屬模仿鑄造的偽造品流通於市,壹兩銀餅信用全失,因而上海壹兩很快消失蹤跡,現僅有幾枚樣品存世。”

上文引用的伍德華文章對“偉烈亞力對上海銀餅的描述”理解有誤。偉烈亞力對上海銀餅的描述不僅限上述內容,而是全部引用了幣正背兩面的文字,并給出了恰當的翻譯,如下:

“正面文字是“咸豐六年上海縣號商王永盛足纹銀鉼”(意為:咸豐六年銀餅,商號王永盛,上海鑄造);背面則是“朱源裕監傾曹平實重壹兩銀匠萬全造”(意為:實重一兩銀,漕平計重,朱源裕監造,銀匠萬全)。”

筆者擅自更改了偉烈亞力對漢字的羅馬拼法,根據韋氏拼法重新拼寫。98年前偉烈亞力寫這篇文章時,韋氏拼法還未創立。我對中國錢幣很感興趣,注意到伍德華曾提及過1921年12月3日羅斯在漢口協和公共禮拜堂(Union ChurchLiterary Guild)發表演講,主題是《中國近代錢幣》(Modern Chinese Coinage)。這篇文章可能在當地出版社或當時文學界炙手可熱的綜合性刊物上發表過,不過筆者多次努力搜尋這篇文章最後卻無果,不得不說是個遺憾。筆者曾在1923-1924年間在漢口住过,如果這篇文章印刷出版了的話我絕對能很快拿到一份。

下面繼續引用伍德華的文章:

“早期的幾位錢幣權威人士提及的這枚幣僅是咸豐六年所鑄錢幣中的一枚。儘管所有版式均是在朱源裕(位至道台、造幣廠長或甚至財務長)監管督導下鑄造,但由於不是出自一家商號,亦不是出自同一雕刻銀匠之手,因而還是有版式之分。我查閱了當地地方年志沒有任何收穫,也沒有找到這些銀幣的相關記錄。鑄造的銀幣數量更是無跡可尋,為何鑄造這些錢幣(我們只知道它們大多用於軍用)、商號位於上海的精確位址也不得而知(普遍認為是位於上海老城廂內,現城牆已廢棄)。好像時間擦除了所有的線索,而這些線索是如此珍貴。我們手頭僅有區區幾枚幣。過去三十年來銀爐不斷地改鑄銀錠,因而上海銀餅存世極少。

銀餅由三家商號發行,鋼模的準備工作也是由三位銀匠完成的,不過沒有證據證明每家商號都有自己的專用銀匠。(作者注:作者指出有三家商號,是根據銀餅上所披露的資訊所得。不過中國錢幣界向來不乏驚奇。商號太多可能也有問題,很有可能是同一標記用於不同的銀匠)。事實是,兩家商號經正記和郁森盛雇用了相同的銀匠豐年和王壽。至於使用的鋼模,據說(有一定可信度)各种不同版式的壹兩銀餅都只有一种鋼模而已。如有不同之雕刻錢文筆画就表示為偽品,這一點正如偉烈亞力所述。

品相精美的銀餅上的漢字區域光滑平整,無壓印花邊。幣的邊緣是鑲嵌圖案,簡單素樸中透著一絲高貴氣質。這是典型的東方錢幣風格。類型A是目前為止寫文章時作者提及之幣,【伍德華文章】此處插圖實為已故的布歇爾(S.W. Bushell)藏品的亮點,多年來一直為人所津津樂道。幣重563.3格令,我曾稱過一些重達566.24格令的幣。《近代世界金銀幣》(The Current Gold and Silver Coins of All Countries)書中有一枚此幣的插圖,該幣為機製幣,蓄電池提供能源動力鑄造,並在銀片上壓印,重量是565格令,成色990毫克銀,超过英國標準銀幣(重528格令,成色925毫克銀)成色標準的纯度15-5/8。”

之前的出版刊物中對上海五錢的版式論述似乎不充分。除了幣文不同之外(之前的評論者中鮮有提及),上海壹兩與五錢有著顯著的不同。壹兩銀幣均有外廓,而大部分五錢銀幣則是缺乏外廓而呈現錢文之凸顯。壹兩銀幣幣文尺寸面積是25x25mm大小,而五錢銀幣幣文周圍只有21x21mm大小。可見上海壹兩是用了同一個正面幣模,而背面幣模則有兩個版式:一個是銀匠萬全,幣值字體為小楷;另一個是銀匠王壽,幣值字體為大楷。上海壹兩和五錢所用的坯餅比有類似幣文的銀幣略薄、直徑稍大。很有可能這是最早的上海五錢,只是與同時流通的壹兩銀幣相比,五錢銀幣圖案設計不得人心,再加上沒有外廓,使得漢字銘文易被过度磨損。其他正面和背面幣模都是出於同一銀匠之手,幣文類似,大小為21x21mm。

上海五錢中寫有“商郁森盛”的幣被伍德華稱為“類型G”(表1第3列)。伍德華當年手中的樣幣現在已是筆者的藏品。伍德華還刊出過一幅照片,照片中的幣稱之為“類型F”,但他未明確該幣的齒邊類型,只是在其文章中稱“ZA類型”齒邊,不過從他表格中使用短劃線解釋來看,伍德華也不確定該幣為哪種齒邊類型。後來他又稱“類型F”樣幣插圖來自“一張清晰的拓印”。

然而,仔細核對後卻發現非然。種種跡象表明,該插圖不是拓印而是用毛刷手工複製的圖片。或者是拓印模糊、漢字用毛刷潤色,這種情況也有可能,但仍有疑點。因而,可以推斷伍德華從未親眼見過這枚樣幣,而是依靠一些收藏家(可能是中國人)的聲明,而稱他有枚這樣的幣,这在事物的本質上來講,或許是世上最糟糕的證據,不值得考慮。

至於“商王永盛”的無齒邊半兩銀幣(表1第1列),施嘉幹(Kalgan Shih)在1947年訪問美國時曾給我看過此枚樣幣的圖片(他藏有一枚樣幣)。值得注意的是,施嘉幹雖然將“商郁森盛”的樣幣編號為C10-4,但卻未將此枚樣幣收錄在他的《中國近代鑄幣匯考》(Modern Coins of China,1949年第一版;1951年第二版)書中。

不過,理論上的研究有了進展,這些銀幣由三家商號鑄造:王永盛(表1第1列)、郁森盛(表1第3列)和經正記(表1第5列),均是在幣的背面。綜合考慮以下因素:雒魏林詳細描述的工序精細、價格昂貴的造幣機器(儘管有些簡陋)和配件以及中國當時各個貿易行會的各自為政,然而上海銀幣應是合作項目。因此可以斷定,所有銀幣是在一家銀鋪店或造幣廠鑄造的,幣上的不同商號則是明確鑄造銀幣的商號應負起應有的責任。這也證明了三家商號在鑄造時隨意使用了不同的背面幣模,這僅有在同一個地方鑄造所有銀幣時才會出現這種情況。

雒魏林提到的壓印銀幣邊緣的方法非常簡單,這是中國人在簡易工具輔助下進行手工工作的典型做法。壓印銀幣邊緣時,需要的工具有一個木槌和不銹鋼凹槽,事先雕刻好簡單的鋸齒線圖案,底部浮雕設計。用木槌輕輕捶打,將銀幣邊緣滑過鋼板範本平面,在木槌的捶打作用下,壓印出銀幣的邊緣圖案,這與常規式機械造幣機器一氣呵成的平滑均勻壓印有所不同。

這些平面經過鋼模壓印後出現了圖案,整體來看像三重鋸歯線條。然而,如果硬幣在拇指和食指中間滾動旋轉時,就會出現明顯的間隙特性。通常在鋼模開始和結束的地方有略微的重疊,因而圖案也就會出現疊影。

上文所說的在拇指和食指之間轉動銀幣的觸感檢測是最簡單、最可靠的檢驗偽造品方法,因这是最原始的排序方法之一。如果銀幣邊緣沒有平坦面而是順暢的圓弧,就可能不是真品。

上海壹兩和五錢銀幣用了不同大小的邊緣鋼模,蜿蜒的圖案各部分長度不同,寬度也不同。其中壹兩銀幣的平均寬度是3mm,五錢銀幣的平均寬度是2mm;圖案的每個節段分別是5.8mm和4.0mm。

由此可以想見,銀幣邊緣凸起的外緣在齒邊處理過程中有其實際作用,壓印齒邊時起著導向作用。由於凹槽空間略大,不能使銀幣精確垂直,致使木槌敲打時,邊緣有時角度傾斜。值得注意的是,凹槽齒邊鋼模壓印時不能全部擦去銼刀的印記。銼刀用在銀幣邊緣糾正銀幣範本位置,並將略微超重的銀幣重量調整到誤差允許範圍內(相比承受的超載量而言)。

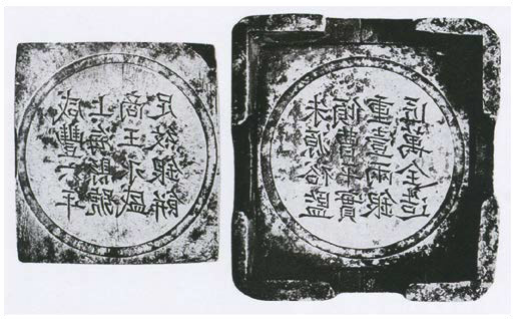

圖1(正面和背面)偉烈亞力公佈的第一枚樣幣鋼模,也就是伍德華所指的“類型A”,壹兩銀幣面值。漢字排列自上而下,從右側a列和e列開始。

圖1

| d | c | b | a | h | g | f | e | |

| 足 | 商 | 上 | 咸 | 匠 | 重 | 傾 | 朱 | |

| 紋 | 王 | 海 | 豐 | 萬 | 壹 | 曹 | 源 | |

| 銀 | 永 | 縣 | 六 | 全 | 兩 | 平 | 裕 | |

| 餅 | 盛 | 號 | 年 | 造 | 銀 | 寶 | 監 | |

| I正面 | II反面 | |||||||

有“咸豐六年”四個漢字的面為正面。咸豐六年即1856年,是銀幣發行的年份,a列。負責鑄造銀幣的商號名字即c列第二、三、四三個漢字。商號名字有王永盛、郁森盛和經正記,分別見表1第1列、第3列和第5列。

表1

| 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | g1 | g2 |

| 匠 | 匠 | 匠 | 匠 | 商 | 商 | 商 | 重 | 重 |

| 萬 | 豐 | 平 | 王 | 王 | 郁 | 經 | 伍 | 五 |

| 全 | 年 | 正 | 壽 | 永 | 森 | 正 | 錢 | 錢 |

| 造 | 造 | 造 | 造 | 盛 | 盛 | 記 | 銀 | 銀 |

| 銀匠 | 商號 | 面值 | ||||||

背面幣文面值不同,漢字也不同,壹兩銀幣背面g列第二、三個字表面值“壹兩”,而伍(五)錢銀幣則有g1和g2列之分。h列銀匠的名字(第二、三個漢字)也不同,分別是萬全、豐年、平正和王壽,見表1第2列、第4列、第6列和第8列。本文中的編號和字母只用于標示幣文內容的不同,奇數用於正面,偶數用於背面,不是前後相繼發行的意思。

偉烈亞力的樣幣從何而來不得而知,儘管如此,可以想像的是這枚樣幣可能流入了布歇爾(Bushell)的手中,因而應與伍德華在其《上海銀幣》(The Coins of Shanghai)文中所指的“類型A”為同一枚幣,伍德華稱這枚幣為“已故的布歇爾藏品的亮點”,只不過偉烈亞力的樣幣不能確定,而布歇爾的樣幣通過與伍德華的鋼模對比很容易就可鑒別。由於這些銀幣的預製金屬板製作方式不當,導致其表面不斷有小氣泡出現,鑄造幣文時鋼模的衝壓也無法將其移除。伍德華的插圖顯示背面右下角的漢字下面有些凹坑。此外,在同一相對位置,兩枚樣幣沒有凸起的外緣。結合上述特徵,再加上邊緣附近的銼刀印記、刻痕和鑄造前就已出現在金屬板上的磨損,通常可以斷定之前公佈的樣幣是哪一枚。因而,根據幣上的標記,可以確定我手中的壹兩樣幣就是J. Schulman阿姆斯特丹拍賣會(1931年1月)上拍出的lot1418拍品,只不過我是後來從倫敦一位幣商手中購得。

上海壹兩“類型A”真品樣幣的背面鋼模中有個顯著特徵,在之前發表的文章中卻無人提及。h列左下角最後一個字“造”的右上角通常應是三個筆劃,但在幣上卻是中間的一豎左邊、撇折上面多了一撇,這可能是銀匠使用工具刻印時滑移所致。檢查幾枚樣幣後發現,鋼模在使用中逐漸磨損,這多出來的一撇漸漸佔據了豎和撇折之間的部分,變得越來越寬,直到最後一批時已完全填滿了這部分空間。此种有邊缘環的模具其內径是37mm。

伍德華得出的結論是“某種程度上可以確定只有一個鋼模用於鑄造不同版式,區別在於,正如偉烈亞力所說,根據雕刻可鑒別偽造品。”這個結論值得懷疑。仔細對比多枚樣幣後,作者很好奇伍德華得出上述結論的依據在哪,目前尚無證據可以證明。在已故的芝加哥藏家基佛(Eldon C. Keefer)和洛杉磯收藏家耿愛德的藏品中有兩枚相似的“類型A”樣幣,雖然在諸多細節上與標準版式有所不同,但很可能皆是真品。耿愛德在他的《中國幣圖說匯考》一書中將這枚樣幣編號為900a,除了一張清晰的圖片和書中所刊的金屬板外,我對此枚樣幣的信息所知不多。我也核實過基佛的樣幣(基佛將其編號為2),可以肯定的是以下內容:

(a)外緣的內徑為38mm,而非37mm。

(b)上文所述多出來一撇,在背面最後一個字中卻沒有。

(c)平均重量不是565格令,而是37克,即570.9格令。

(d)正面中心的點不是位於四個漢字周圍的同一相對位置,而是最後一筆的等距位置,也不是靠近右上方的漢字。

(e)類型A上未發現任何缺陷,如正面第13個漢字最低點左側、左側下方2mm處的點。

綜上所述,儘管銀幣上的漢字讀起來都一樣,但卻是用的不同鋼模鑄造。樣幣貌似是同等純度的銀鑄造而成,比較軟,按照現代的說法應是“純銀”製造。若是贗品,可能是用低劣的金屬鑄造,否則會比平均重量重。我的觀點是這些銀幣鑄造所用的鋼模是同一銀匠雕刻的。這兩套鋼模上的32個漢字筆劃多少有些不同,但這也只是同一銀匠雕刻的兩個版式而已。若是有他人複刻了這些漢字,相信差別就会更為誇大了。

補遺

雒魏林在其《在華行醫傳教二十年》(1861年,第二版)一書中第81頁出現了一條語意不詳的註解:“鑄造這些銀幣的鋼模現在在英國傑明街(Jermyn Street)上的一家博物館內。”這條註腳令人費解,需要更多查證。字裡行間好像表明雒魏林1857年返回英格蘭時已獲得了這些鋼模,並帶到了英格蘭,將其存放在一個不願透露姓名的某家博物館內。

通過與國內外的錢幣學會和博物館刊物和諸多收藏家通信,我瞭解到雒魏林註腳中所指的博物館應是英聯邦地質調查和實踐地質博物館(Museum of Practical Geology of the Geological Survey),自1851年起就坐落於倫敦傑明街上,1935年該博物館移至倫敦南肯辛頓(South Kensington)一幢新大樓。不過這些鋼模早已不在這家博物館,而是於1901年存放至倫敦的另一家博物館維多利亞阿爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)。最後這些鋼模是否保存完好以及保存地點都已找到答案,我們因此也可以在跨越一個世紀之後翻拍這些原版鋼模的照片,在此十分感謝維多利亞阿爾伯特博物館金屬製造部代理保管員B.W. Robinson先生的友情幫助。

儘管鋼模上已現鏽跡,但不可否認它們仍保存良好。而照片的出現則可以印證根據雒魏林所說、檢查使用這些鋼模鑄造的樣幣而做出的諸多猜測,特別是關於幣背面第16個漢字上多出的一撇,根據隨附的插圖立見分曉。

背面鋼模的模圈墊套好像只是擠進了方形的鋼模內,沒有跡象表明墊套經過了焊接或鉚釘固定,在墊套和鋼模之間一兩處甚至可以看到光線。套環墊圈是在一塊的,附加式末端與對角線上方中間處的交叉節點焊接到一起。焊接處從下方清晰可辨。

正面鋼模的背面中間是一個大大的、反寫的“正”字,四周是“金生麗水”四個字(圖3)。讀這四個字的順序與傳統順序不同,順序是左上、右下、右上、左下,正好是《千字文》(The Thousand Character Classic)裡面的第41至44個字,不過此處明顯是用於區分鋼模的編號。對於中國人來說,引用古典名著中的字是很常見的做法,但如果不是一目了然,恐怕也會令人覺得晦澀難懂。前面提到的“正”字也出現在墊圈側,或許是為了鑄造銀幣時方便鋼模配對。背面鋼模的背面上的單字“金”筆劃有些模糊,似乎是為了與正面鋼模背面的四個漢字中的第一個字“金”呼應。

圖2 四周有《千字文》中的“金生麗水”四字

墊圈正中間的頂端和底部的垂直標記不明顯,除非是鑄造銀幣過程中,為了便於銀金屬板的位置固定得當。

對1856年上海銀餅最完整的記錄應是1954年耿愛德的《中國幣圖說彙考》。這本書整體不錯,只是有幾個排版錯誤:316頁上面的表格中有兩個漢字拼寫錯誤:類型D中第三個漢字應與類型H的第三個漢字相同;類型E銀匠名字的第二個漢字應與類型A和H中第二個漢字相同。317頁907下面的描述是類型G,但Plate131頁上的907插圖卻是類型H樣幣。類型G實際上無插圖,在Plate131頁編號907和909的插圖都是類型H樣幣。

哪位藏家手中如有本文中所討論的上海壹兩和五錢銀幣,歡迎與泉友分享。

編者注:本文最初發表於1956年9月刊和10月刊的《錢幣學家》雜誌。正面和背面鋼模照片由維多利亞阿爾伯特博物館提供,發表在10月刊,但沒有上海銀餅的真實照片。可以說,這是包克先生最重要的一篇著作。值得注意的是,銀餅上的“朱源裕”(耿愛德錯寫為周源裕)不是當時的上海道台,只是監督鑄造銀幣之人。1855-1857年間代理道台藍蔚雯(暫時代理趙德轍的職務,趙德轍當時害怕小刀會起義而不願履職)。1856年11月29日的《北華捷報》(North China Herald)刊發了一篇關於上海銀餅的文章,並配有插圖(即耿愛德書中的編號900)。這篇文章確認了上海道台授權鑄造銀餅,並指出由於設備粗糙,一個月僅能鑄造3000枚銀幣。毫無疑問,林國明稱所有類型的壹兩銀幣鑄造量都是3000枚,可能也是來源於此。然而,我們不知道上海銀餅流通了多久,但至少有3000枚。中國的一些藏家認為所有的五(伍)錢銀幣都是臆造幣,因為1937年伍德華發表相關文章之前對此無任何記錄。【史博祿】

附圖 19世紀造幣機器圖